장기 미이용 응답자 32% “서비스 이용하고 싶어도 못 해”

[클레임정치=심은아 기자] 장애인 활동지원서비스가 시행된지 약 10년이 지났지만 중증장애인과 발달장애인은 여전히 활동지원사를 구하지 못해 서비스 이용에 어려움을 겪고 있는 것으로 드러나고 있다.

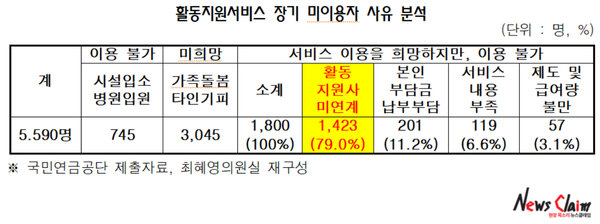

6일 국회 보건복지위 소속 최혜영 의원이 국민연금공단으로부터 제출받은 ‘활동지원서비스 장기 미이용자 사유조사(2020)’결과에 따르면 장기 미이용 응답자 총 5590명 중 1800명(32.2%)이 서비스를 이용하고 싶어도 할 수 없는 상황이라고 답했다.

구체적인 사유로는 ‘활동지원사를 구하지 못해서’가 79.0%로 가장 주요한 원인으로 나타났고 그 외 본인부담금 납부 부담(11.2%), 서비스 내용 부족(6.6%) 등이다.

활동지원서비스 미연계의 99.8%가 중증장애인이다.

장애유형별로는 발달장애인이 63.1%, 지체장애인(11.0%), 뇌병변장애인(10.3%) 순으로 나타나 서비스 필요도가 높은 장애인일수록 매칭 불균형 현상이 두드러지고 있음을 확인할 수 있다.

실제로 사지마비, 와상장애인 등 중증 신체장애인의 경우 도뇨·관장·욕창예방 등의 지원이 추가적으로 필요해 노동강도가 상당하다.

도전행동이 심한 중증발달장애인은 활동지원사가 홀로 감당하기 어려워 연계가 쉽지 않은 실정이다.

이러한 중증장애인에 대한 활동지원 보상체계는 현재 시간당 1500원 지급되는 가산급여가 전부다.

지난해 기준 시간당 1000원으로 전체 3% 수준인 3166명에 지급됐다.

기존에 낮은 활동지원 수가에 가산급여도 낮아 중증장애인 활동지원에 대한 적절한 유인책이 되지 못 하고 있다는 지적이다.

최혜영 의원은 “매해 중증장애인 기피 등의 문제가 지적되고 있지만, 복지부는 별다른 대책을 내놓지 않고 있다”고 지적하며 “서비스 난이도가 높은 중증장애인 활동지원 사각지대를 해결하기 위해 노동강도에 따른 가산급여 현실화 및 2인 배치를 포함한 적정 보상체계 마련이 필요하다”고 강조했다.

사회서비스원법 공청회 당시 중증장애인 활동지원 사각지대 문제를 해소하기 위해 사회서비스원의 역할을 주문했으나 여전히 개선되지 않은 것으로 나타났다.

사회서비스원 산하 종합재가센터 29개소 중 장애인 활동지원서비스 제공기관은 올해 8월 기준 서울의 노원과 성동센터 단 2곳(6.8%)이다.

전체 활동지원서비스 이용자 약 9만8000명 중 사회서비스원을 통해 서비스를 제공받는 장애인은 62명에 불과하고, 이마저도 활동지원 11구간~15구간에 해당하는 상대적으로 경한 장애인이 82.3%를 차지하고 있다.

최 의원은, “사회서비스원법이 통과된 만큼, 사회서비스원이 보다 적극적으로 공적 역할과 기능을 강화해 민간이 기피하고 담당하기 어려운 대상에게 우선 서비스를 제공해야 한다”며 “최중증장애인 기피 현상을 해결하기 위한 제도개선 방안을 도출할 것”을 강조했다.