복지부 "코로나19·시스템 오류 영향"… 김원이 "인력·시스템 강화해야"

[뉴스클레임]

최근 '전주 빌라 거주자 사망사건'으로 위기가구 발굴의 중요성이 재조명되고 있는 가운데, 지방자치단체가 위기 가구로 발굴해 지원한 가구의 수는 최근 수년간 줄었다는 지적이 나왔다.

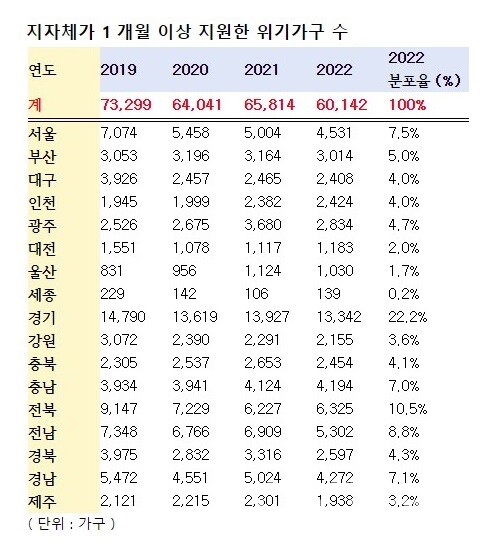

25일 국회 보건복지위원회 소속 김원이 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 전국 지자체가 위기가구로 발굴해 1개월 이상 개입하며 복지 서비스를 지원한 가구 수는 6만142가구(국내 총가구의 0.3%)로 집계됐다.

지역별로 살펴보면, 전국에서 위기가구 비중이 가장 높은 곳은 경기도로 지난해 총 1만3342가구(22.2%)가 긴급복지서비스 등을 제공받았다. 이어 전북 6325가구(10.5%), 전남 5302가구 8.8%) 순으로 드러났다.

위기가구로 발굴돼 1개월 이상 지자체의 지원을 받은 가구 수는 최근 4년간 감소하는 추세인 것으로 나타났다.

2019년 7만3299가구가 지정됐으나 2020년 6만441가구, 2021년 6만5814가구, 2022년 6만142가구에 그쳤다. 4년 만에 약 18%(1만3157가구)가 줄어든 수치다.

지자체가 1개월 이상 개입·지원하지는 않고 단순히 복지 서비스를 연계한 가구는 2019년 3만7916가구, 2020년 2만6239가구, 2021년 2만7405가구, 지난해 1만2490가구로 비슷한 추세를 보였다.

지원 가구가 줄어든 것에 대해 보건복지부는 "한동안 코로나19로 방문·대면 조사가 어려웠고, 지난해 차세대 사회보장정보시스템 오류 사태의 영향이 있었다"고 설명했다고 김 의원은 전했다.

김 의원은 "국가는 감염병 유행시 취약계층의 건강과 안전을 지켜야할 책무를 가지며, 차세대 사회보장정보시스템 문제 역시 복지부가 책임을 피할 수 없다"며 "시스템 오류로 전산입력이 어렵다면 모니터링 인력을 강화하고 주민과 협업하는 등 현장에서 보다 적극적으로 대처했어야 했다"고 지적했다.

또 "위기정보 감지 대상자가 모두 위기 상태라고 최종 선별된 것은 아니지만 노인과 청년층이 위기에 취약함을 보여준다"며 "감염병이나 전산오류 등 긴급상황 시 현장 모니터링 인력을 더 확충하고, 지역주민 협업시스템을 만들어 유연하게 대처하는 등의 현실적인 대응책을 마련해야 한다"고 강조했다.