이천리 해파랑길 해파랑길25코스(2)

[뉴스클레임]

해파랑길25코스는 걷기에 험한 곳 없이 쉬운 바닷가 길이다. 거리가 23.3km나 되어서 두 번에 나누어 걷기로 했지만 세상일이 다 마음먹은 대로 되지는 않아서 결국 세 번에 나누어 걸었다.

울진 기성면에서 출발해 12km쯤 걸어 매화면 오산항에 도착했다. 출발했던 곳으로 다시 가려 하니, 도무지 버스 시간을 알 길이 없었다. 버스정류장에 울진군의 버스 안내가 부착되어 있었지만 처음 이곳에 온 외지인으로서는 있으나 마나 한 정보였다. 어쩔 수 없이 택시를 불렀다. 울진군청 근처에서 온다고 한다. 그날 그는 우리를 태워다 주고 다시 읍내로 돌아갔는데 나중에 그 거리를 계산해 보니 왕복 50km나 되었다.

다음날 다시 올 때는 25코스의 끝 지점에 차를 두고 오산항까지 택시를 이용했다. 오산항에서 망양정까지는 바닷가를 벗어나지 않는 망양로를 따라 걷는다. 크고 작은 백사장이 끊어지지 않고 기암괴석 역시 불쑥불쑥 나타나 하늘과 맞닿은 바다를 장식하고 있었다.

서너 시간 걸어 망양정 턱밑 마을을 지나고 있었다. 오후 세 시가 가까웠다. 늦은 시간에 걷기 시작한 탓이다. 인기척 없는 조용한 마을이었다. 대여섯 집 뒤로 밭이 보였다. 바닷가에 모래밭도 보이지 않는데 어디에 기대고 사는지 궁금했다.

볕이 좋은 날이었다. 낮은 담장 아래 마당에서 이젠 노인으로 접어든 아주머니가 건조대에 미역을 널고 있었다. 눈이 마주치자 큰 소리로 ‘물미역 좀 드릴까?’ 한다. 아직 3km 가까이 걸어야 하고 망양정이 있는 ‘해맞이공원’도 천천히 살펴야 해서 물미역을 들고 가기는 어려울 듯해서 사양했다. 그러나 극구 들어오라는 큰 목소리에 방문이 열리고, 문지방을 짚고 앉은 할머니가 내다보며 손짓을 한다. 노인이 노인을 보살피고 있었다.

아흔이 넘은 어머니는 매일 마당을 깨끗이 쓸 정도로 건강하지만 잘 듣지 못해 자기 목소리가 커졌다는 아주머니가 검은 비닐봉지에 물미역을 담기 시작했다. 오전에 건져온 것이라 싱싱해서 먹을 만할 것이라며 계속 더 넣는다. 걸어야 할 길이 많이 남아서 더 무거우면 걷기 힘들다고 하니 그제야 멈춘다. 그냥 가기는 미안해서 건조대에서 마르고 있는 미역을 조금 사기로 했다. 오는 길에 특산품 판매장에서 값을 보고 온 터라 5만 원을 건넸다.

“오만 원어치 드릴까?”

“네.”

“많을 텐데.”

커다란 비닐봉지를 가지고 나와서는 또 끝없이 담기 시작했다. 다섯 장이 넘어가면서 불안해지기 시작했는데 결국 15장을 담고서야 담기를 멈추었다. 아직 덜 마른 듯한 미역이 꽤 무겁다. 이 짐을 지고, 들고 망양정을 살피기는 틀렸다. 망양정해맞이공원 끝에 자리한 정자를 먼발치에서 바라만 보고 걷고 걸어 겨우 차에 짐을 실었다.

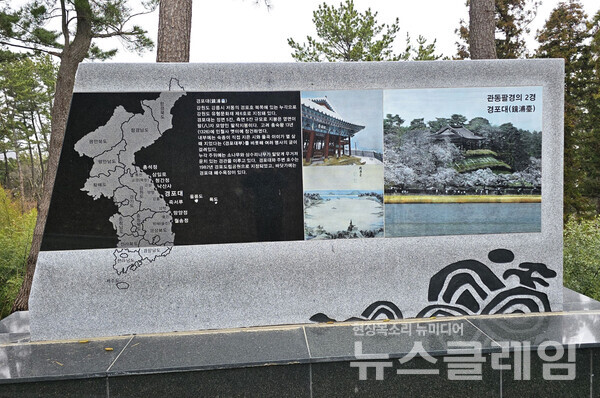

이틀 후 다시 망양정을 찾았다. 공원 가장자리엔 곰솔이 운치 있게 높이 자랐다. 가장 먼저 눈에 들어온 울진대종 종각은 망양정과는 비교할 수 없을 만큼 웅장했다. 사진을 찍을 수 있는 다양한 조형물들이 설치되어 있고 전망대도 보였다. 많은 사람이 종각 근처에서 배회하다 정작 망양정은 먼발치에서 보고 돌아섰다.

망양정은 1860년 이 자리로 이전했지만 허물어져 없어졌으며 1958년 다시 지었지만 심하게 낡아 2005년 완전히 해체해 현재의 모습으로 완성했다고 한다. 이곳으로 이전할 때 있었던 주춧돌 하나가 정자 근처에 전시되어 있다. 망양정이 비록 옛 정자의 분위기를 내지는 못하지만 내다보는 경치는 과연 관동에서 제일이라는 평을 들을 만했다. 동으로는 바다가 장쾌하고 북으로는 바다로 흘러드는 왕피천과 남대천이 잘 어울리고 있었다.

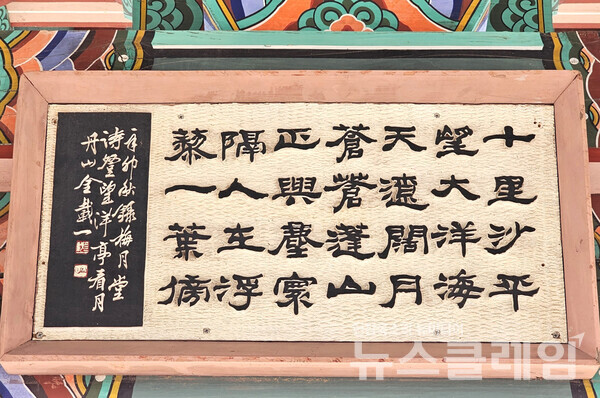

정자 지붕 아래엔 숙종, 정조, 매월당 김시습, 이산해, 송강 정철의 시, 망양정의 내력을 기록한 망양정기 등의 편액이 여럿 걸려 있었다. 비교적 최근에 써서 목판에 새긴 편액들이다. 한시들을 읽고 이해하기엔 아직 공부가 부족했지만, 편리한 시절에 살고 있으니 웹 검색을 통해 어렴풋이 그 내용을 짐작할 수 있었다.

매월당의 시에 눈길이 머물렀다. 매월당 김시습 (梅月堂 金時習)은 세종 시절 이미 천재로 소문이 났었다. 세상에 나갈 준비를 하고 있을 때, 단종 복위를 꾀하던 신하들이 죽임을 당하거나 세상을 등졌다. 이후 매월당은 살아생전 가슴에 품은 뜻을 펴지 못하고 떠돌다 지금의 부여 무량사에서 세상을 떠났다. 출가하지는 않았지만, 이 절집에 그의 사리탑이 남아 있다. 공주의 마곡사에서 그의 이야기를 들었고, 청주의 상당산성과 문경의 새재에서도 그의 시를 읽었다.

登望洋亭看月 (등망양정간월)

망양정에 올라 달을 보다

十里平沙望大洋(십리평사망대양)

십리 모래밭에서 바다를 바라보니

海天遼闊月蒼蒼(해천료활월창창)

아득한 바다와 하늘 위엔 푸르고 푸른 달빛

蓬山正與塵寰隔(봉산정여진환격)

봉래산이 바로 세속을 떠났으니

人在浮藜一葉傍(인재부려일엽방)

인간의 세상은 그저 나부끼는 명아주 잎새 곁이라

글쓴이 오근식=1958년에 태어나 철도청 공무원, 인제대학교백병원 그리고 건국대학교병원에서 일했다. 2019년 2월 정년퇴직하고, 제주 올레, 고창과 통영의 길과 섬을 걸었다. 이후 해파랑길 750km를 걷기 여행을 마치고 현재는 1,470km의 남파랑길을 걷고 있다.