해파랑길34코스

[뉴스클레임]

동해시 북쪽 어달해변에서의 한 달 생활이 거의 끝나가고 있었다. 이곳에 올 때는 강릉 남쪽의 해파랑길까지 발을 들이자는 계획이었지만 이 계획에 얽매일 필요는 없으므로 걷기를 뒤로 미루고 무릉계곡을 찾아갔다.

무릉계곡은 백두대간의 청옥산과 두타산 사이의 계곡이다. 이십여 년 전 삶의 과정에서 갑자기 절벽 위에 서게 되었을 때 이곳을 찾아 왔었다. 그때 하룻밤 묵었던 민박집이 여기 어디 있었다. 그 저녁 주인 내외가 내 온 곤드레나물밥과 양념장의 향을 아직 기억하고 있다. 새벽에 민박집을 나와 청옥산과 두타산을 걸었다. 아무 생각 없이 걸어 오르다 졸음에 겨워 오랜만에 낮잠 한숨 자고 일어나니 알 수 없는 행복감이 밀려와 혼자 웃었다. 산길 나뭇가지에 매달린 리본이 눈에 들어왔다. 결혼하고 신혼여행으로 백두대간을 종주하고 있는 두 사람의 이름이 적혀 있었다. 그들을 축복했다.

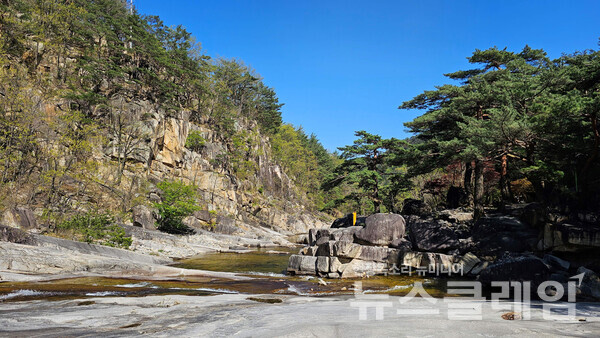

다시 찾은 무릉계곡엔 봄이 온산과 계곡을 적시고 있었다. 과연 신선이 살만한 곳이다. 계곡은 끝없이 산속으로 들어가고 이 골짜기와 저 골짜기에서 솟은 물은 쉬지 않고 흐른다. 꽃과 잎이 온 산을 수 놓고, 온갖 형상의 바위가 이들을 바라본다. 멀리 산등성 너머로 또 다른 산등성이 이어지니 그 끝을 알 수 없는 선경이다.

동해시 무릉계곡은 두타산과 청옥산 사이를 흘러내리는 약 4km의 계곡이다. 계곡의 물길은 화강암반 위를 흐르며 곳곳에 연못을 만들고 그 주변으로 크고 작은 바위들이 즐비해 아름다움을 더한다. 오래전부터 명소로 이름나 고려시대 말의 학자이자 문신이었던 이승휴가 이곳 두타산 아래에 있던 천은사에 머물며 제왕운기를 저술하였고, 이후에 수많은 사람이 이곳을 찾아와 흔적을 남겼다.

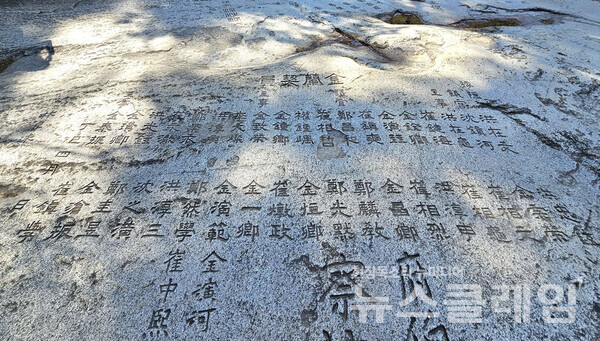

무릉계곡 주차장에서 식당가를 지나 잠시 걸으면 냇가에 정자가 보인다. 금란정(金蘭亭)이다. 일제의 지배가 시작되면서 삼척 지역의 향교가 폐강되자 여기서 공부하던 유생들이 금란계를 조직했다. 이 당시 금란계원들이 정자 건립을 추진했으나 뜻을 이루지 못했고 광복 후 동해항 인근에 정자를 세웠으며 1958년에 현재의 위치로 옮겼다. 역사가 오랜 정자는 아니지만, 처마 아래엔 금란계원으로 활동했던 사람들의 ‘금란정’ 현판과 많은 시문이 빼곡하다. 길가 바위에 계원들의 이름이 가득 새겨져 있다.

금란정 앞에 암반이 계곡 건너편까지 넓게 펼쳐져 있다. 사람들은 이곳을 무릉반석이라 부른다. 화강암이 오랜 세월 흘러내리는 물과 돌에 깎여 잘 다듬어져 있다. 이렇게 산 좋고 물 좋은 계곡에 이 넓고 평평한 바위가 마련되어 있으니 이곳을 찾았던 이들이 그냥 갈 수는 없었나 보다. 1500평이 넘는다는 암반 전체에 글씨들이 가득하다. 이곳에 글씨를 남긴 사람이 850여 명이라고 한다. 함양의 안의 삼동 중 화림동 계곡에 있는 농월정 앞 암반과 비교할만하다.

![암반에 새겨진 글씨는 [무릉선원(武陵仙原)], [중대천석 두타동천(中臺泉石 頭陀洞天)] 그리고 [옥호거사(玉壺居士) 서(書) 신미(辛未)]다. 서풍으로 보아 1571년 신미년에 삼척부사로 재직하고 있던 봉래 양사언의 글씨로 추정하고 있다. 그러나 옥호자라는 호를 근거로 200여 년 후인 1751년 삼척부사로 재직하던 옥호 정하언의 글씨라는 설도 있다. 사진=오근식 객원위원](https://cdn.newsclaim.co.kr/news/photo/202501/3039297_76678_2252.jpg)

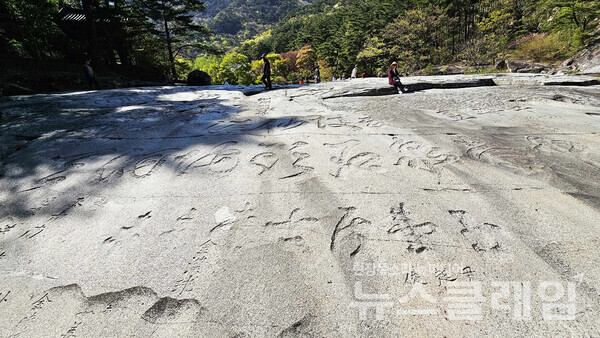

이 무릉반석의 수만은 암각자 중 최고의 글씨가 있다. [무릉선원(武陵仙原)]이라 쓰고 그 아래에 한눈에 다 보이지 않을 만큼 큰 글씨로 [중대천석 두타동천(中臺泉石 頭陀洞天)]을 썼다. 마지막에 [옥호거사(玉壺居士) 서(書) 신미(辛未)]라는 글씨는 훨씬 작다. 두타(頭陀)가 산스크리트어로 불도를 닦는 수행을 뜻하는 DHUTA의 소리를 한자로 받아 적은 것이라 하니 이 거대한 글씨에는 유, 불, 선의 정신이 함께 담겨 있다.

마치 긴 풀잎이 바람에 마구 흔들리듯 거침없이 쓴 글자들이 웅장하게 보인다. 수많은 참새가 와글거리는 곳에 고고한 학이 날아와 앉는 듯하다. 멋과 흥이 철철 흘러넘치는 이 글씨 쓴 이는 양사언(楊士彦)으로 알려져 있다.

‘한국 역대 서화가 사전’에 따르면 양사언은 평소 세속의 구속에 얽매이길 싫어하는 호방한 기질의 소유자로 도가적인 풍모가 강하였으며, 특히 금강산을 지극히 좋아해 금강산의 여름 별칭인 봉래(蓬萊)를 자신의 호로 삼았을 정도였다. 불교에 심취하기도 하여 휴정(休靜)과 같은 승려들과도 친밀하게 교류했다. 사상적으로는 유가적 관점을 갖고 있으면서도 불교와 도선사상에 심취했다. 그의 글씨를 평할 때 [활달, 신속, 분방, 호탕] 등이 핵심 어휘로 사용된다. 그는 전국 명승을 선유(仙遊)하고 그 감흥을 대자 초서로 남겼다. 금강산 만폭동의 너럭바위에 '봉래풍악 원화동천(蓬萊楓嶽元化洞天)'이라는 글씨를 남겼다.

이러한 배경으로 보아 이 글씨는 봉래 양사언이 강릉부사로 재직하던 중 1571년 신미년에 전임 부사의 부친상에 갔다가 이곳을 방문해 이 글씨를 남겼다는 설이 유력하다. 그러나 이 글씨를 쓴 옥호거사(玉壺居士)로 미루어 이보다 200여 년 후인 1751년 삼척부사로 재직하던 옥호 정하언이 이곳을 방문해 썼다는 설도 있다.

글쓴이 오근식=1958년에 태어나 철도청 공무원, 인제대학교백병원 그리고 건국대학교병원에서 일했다. 2019년 2월 정년퇴직하고, 제주 올레, 고창과 통영의 길과 섬을 걸었다. 이후 해파랑길 750km를 걷기 여행을 마치고 현재는 1,470km의 남파랑길을 걷고 있다.