긱 이코노미 가 사회 전반에 끼치는 영향력은 이제 경제의 한 축으로 봐도 될 만큼의 파급력이 있다. 자료에 의하면 잠재시장 규모만 해도 연 100조 원이 넘는다. 이는 2020년 자료기에 2022년에는 그 시장의 규모가 훨씬 더 성장했으리라 본다.

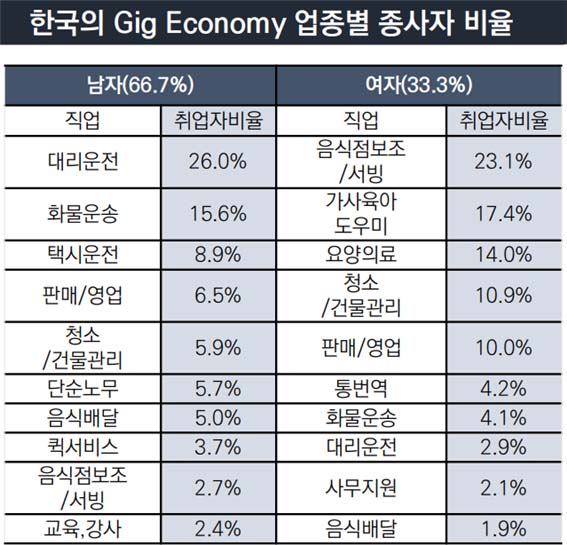

미국의 경우 전문 비즈니스 서비스가 많다. 하지만 이에 비해 한국의 긱 이코노미는 업종별 종사자 비율이 단순 업무가 주를 이루고 있다. 이는 회사원으로 고용된 경우 겸업 금지 계약이 포함되어 있으며, 긱이코노미 참여가 법적으로 제한되어있는 경우가 많기 때문일 수 있다는 조사결과도 있다.

자신의 경력이 소속된 기업의 정보관리에 문제가 되지 않는다면 이제 한국에서도 전문적인 경력으로 긱 워커로 활동하여 수익에 도움이 될 수 있도록 이해가 필요할 때가 되지 않았나 생각해 본다.

긱워커의 대부분은 플랫폼 안에서의 디지털 노동자로서 활동한다. 여기서 플랫폼의 역할과 운영철학이 긱워커에게 주는 영향력은 상당하다. 국내에는 이미 220만 명이 넘는 긱워커들이 있다. 디지털 플랫폼의 확산은 정당한 수익모델 분배와 노동의 미래라는 관점에서 사회적 연대의식을 가지고 고민해 봐야 할 것이다.

최근 불거지고 있는 디지털플랫폼의 수익모델이 플랫폼을 운영하고 있는 기업에게만 유리하게 적용되고 디지털 노동자의 노동력을 착취하는 식의 정책으로 많은 긱워커들이 고통받고 있음은 틀림없이 사실이다.

긱워커들이 가장 부당하다고 판단하는 항목 중에는 높은 수수료가 제일 많은 비중을 차지한다. 현재 제일 큰 대리운전 플랫폼을 운영하고 있는 곳은 20%의 중개 수수료를 기사에게 받고 있으며, 다른 플랫폼 또한 이와 대동소이하다.

긱워커 입장에서는 불만이 높을 수밖에 없다. 가령, 우버는 모바일 앱으로 연결해 주고 건당 20~25%의 중계수수료를 받지만, 세금을 내지 않을 뿐 아니라 운전자들에게 법적으로 보장된 휴가는 물론, 건강보험, 산업재해, 퇴직금등 사용자가 책임져야 할 기본적인 복지혜택을 제공하지 않는다. 우버는 세금을 내면서 복리후생을 제공할 경우 가격 경쟁력이 떨어져 이용자들의 혜택이 줄어든다고 주장한다. 이는 국내 실정도 마찬가지다.

19년에 출간된 ‘불로소득 자본주의’ 저자 가이 스탠딩은 디지털 플랫폼이 빈부격차를 더 키우는 신생 불로소득자를 양생하고 있다고 비판했다. 그는 긱워커를 불안정한 노동을 이어가는 계층인 ‘프레카리아트’로 분류했다.

이제 디지털 플랫폼 기반으로 한 공유경제는 산업의 한 축으로 확산 되면서 미래의 직업군으로 긱워커를 양산해가는 절대적 위치를 차지할 수밖에 없다. 이에 대해 플랫폼 기업과 정부는 사회적 공동체연대의식을 가지고 디지털 노동자의 인권 및 노동적 가치를 온전히 보상받을 수 있고 행복추구권에 대한 권리에 대해서도 논의해야 할 때가 온 것이다. 긱워커들이 건전한 디지털 환경 안에서 당당히 경제의 한 축을 수행할 수 있도록 합의를 이끌어 내야 한다.

특히, 직접 플랫폼을 운영하는 기업은 그들의 정책으로 긱워커들이 고통받고 불합리한 제재를 받지 않도록 고민에 고민을 거듭해서 운영하도록 해야 한다.