[뉴스클레임]

작년 12월 ‘윤서결의 난’ 이후 세상은 한없이 깊은 나락으로 떨어지고 말았다. 때로는 분개하고 때로는 어이없어 하고 때로는 맥없이 한숨을 지어야 했다. 그 와중에 내 몸도 같이 와르르 무너지는 느낌이었다.

뜻밖이었다. 1980년 광주민중항쟁의 처참했던 기억들이 몸 속 깊은 곳에 저장되어 있었다니! 총, 칼, 몽둥이가 40년 넘는 세월을 건너와 내 몸을 마구 쑤셔대다니.

나보다 더한 고통을 짊어지고도 날마다 광장으로 발걸음을 하고, 날카로운 필봉을 휘둘러 나 같은 나약한 사람의 내면을 끝없이 다독거려준 선후배 동료들과 일면식도 없는 시민들에게 한없이 고마울 뿐이다.

4월 4 일 헌재에서 큰 똥을 치우는 판결을 한 날 이후로 내 몸은 아픔의 정점을 보여준 뒤 그나마 조금씩 안정을 취해가고 있다. 큰 똥을 치우긴 했으나 ‘호모 찌질이’가 싸질러 놓은 설사똥과 똥물이 아직 여기저기에서 냄새를 풍기고 있다.

이러한 때 마침 장진희 누이의 <늪>이라는 시를 읽고 기운을 차렸다.

<늪>

흐르고 싶지 않은 물이 있다/더 이상 바다가 그립지 않은 물도 있다/행군하는 대열에서 빠져나와 가만히 앉아 있고 싶은 물도 있는 것이다/(...)/여기에도 살아 움직이는 것들이 찾아온다/물은 내 몸 어디가에서 솟아 마르지 않으니/그리 멀리 가지 않아도/세상은 여기 작은 늪에 모두 고인다/하늘이 고인다

맞다. 나는 그간 늪에 빠져 있었다. 늪은 더 이상 바다도 그리워하지 않는 물이다. 그러나 늪에도 살아 움직이는 것들이 찾아온다! 그렇지. 늪에도 살아 움직이는 것들이 찾아오지!

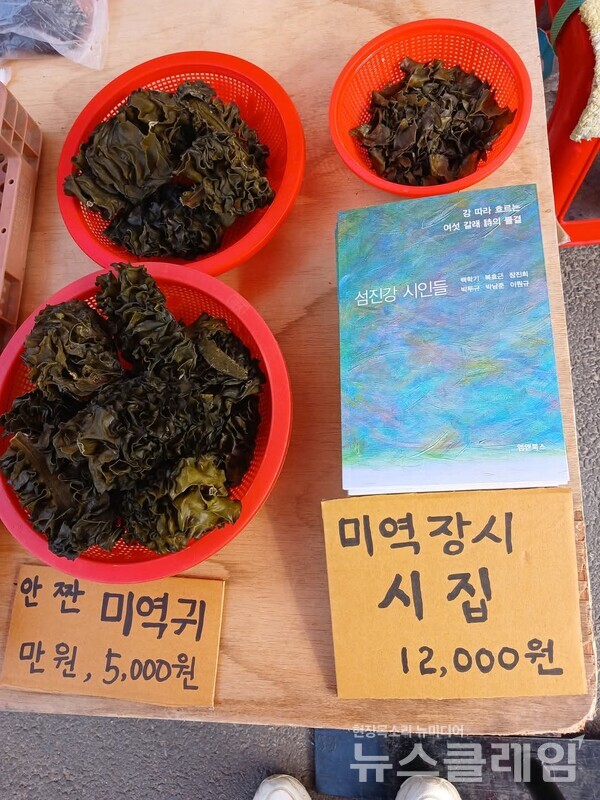

장진희 시인은 이른바 ‘멱(미역)장시’ 시인이다. 그가 태어난 진도의 보배 ‘珍’ 자가 그의 이름자에 들어가 있다. 그래서 그런지 그는 고향의 미역을 떼다가 전라도 각 고을의 오일장을 찾아다며 파는 장돌뱅이 시인이다.

미역은 예로부터 진도 것을 치고 김은 완도 것을 친다. 내가 가장 좋아하는 국은 미역국이며 그 다음은 매생이국이다. 내 생각에도 섬마을 출신답다! 진도 돌미역은 몇 시간 고면 뿌연 국물이 우러나오는데 점차 자연 채취 미역이 사라져간다. 그 사라져가는 미역을 구해다 파는 이가 장진희 시인이다. 그의 미역전에는 이번에 펴낸 ‘섬진강 시인들(엠엔북스 펴냄)’이라는 시집도 같이 있다. 미역장시 시인이라니!

다음으론 동갑내기인 유종화 시인의 시집 ‘그만큼 여기(새로운 눈 펴냄)’를 읽으며 전율했다.

<대저 좋은 시란!>

잠에서 깨자마자 여태 앓았다 8시간째다 하루 적으면 3시간 많으면 10시간 통증이 돌아다닌다 벌써 15년째다 상반신에 오는 통증이다 허리 위 목 아래 다행히 머리는 안 아프다 병원에서 섬유근육통이라 했다 이게 병명인 줄 알았다 나중에 알고 보니 통증은 있는데 병명을 모를 때 이 말을 쓴단다(...)오후 두시반이다 이제 좀 통증이 잦아든다 아침 먹어야겠다

세상에! 그가 앓은 바에 따르면 난 꾀병 수준이었는데 죽는 시늉을 했었구나. 그나저나 섬유근육통 그것 무지막지 하더라. 나는 어느 이틀 밤은 눕지 못하고 서 있어야 했다. 누우면 더 아프므로 수시로 진통제 털어 넣고 윗몸 구석구석에 파스를 덕지덕지 바른 채...

그와의 인연은 90년대 초 그가 시노래 운동을 할 때 내 시를 가져다가 노래로 만들어준 게 계기가 되어서... 그렇지만 굳이 일부러 만나지는 않았다. 학교에서 나온 그가 ‘다정민박’이라는 상호를 걸고 살던 고창 선운사 밑의 민박집을 지나갈 일이 있어 들렀지만 그가 출타중이어서 만나지 못했다. 그때 나는 중학생 아들 녀석과 서울에서 진도까지 걸어가던 중...

그는 김제, 이리, 목포, 고창, 정읍 등지에서 배우고 가르치고 시와 노래를 짓고, 아프며 살다 보니 서울 아래쪽 남도 말의 속내를 다 터득한 듯하다.

<아나>

새지곡백화점약국에 가니 파김치 냄새가 난다 환갑 넘은 딸이 노모가 드시고 싶어 한다는 김치를 담갔다고 했다 아나, 어릴 적 엄니가 내 입에 넣어주던 한 가닥

나도 먹고 싶다

아나

아…

새지곡백화점약국은 김청미 시인이 일을 하는 곳이다. 거기서도 시를 건졌구나! 김청미 시인도 내겐 누이 같은 존재이다. 장진희 미역장시처럼...[뉴스클레임]