[뉴스클레임]

1980년, 광주에서 산 사람들은 1980년 5월의 기억에서 자유롭지 못하다. 나는 지금은 광주에 살고 있지 않지만 지금도 1980년 5월의 광주를 살고 있다 해도 지나친 말이 아니다. 무려 45년이 지났건만!

스무 해 전 내가 겪은 광주를 다룬 장시집 ‘하늘산 땅골 이야기’를 펴낸 적이 있다. 그 시집에 이렇게 적었다.

「오월은 어쩌자고 해마다 찾아오는가? 오월을 지워버리고 싶거나 기억하고 싶지 않은 사람이 많은 줄 모르는가? ‘그해 오월’이 있은 지 벌써 사반세기. 내가 태어나 그해 오월이 있던 해까지 산 세월보다, 그해 오월이 있고 나서 지금까지 산 세월이 더 길다. 벌써 그렇게 세월이 흐른 것이다.

그런데 많은 이에게 오월은 해마다 찾아오는 열두 달 가운데에 끼어있는 어느 한 달이 아니고, 또 사월과 유월 사이에 들어있는 달만도 아니다. 그들에겐 일년 열두 달 모두가 다 오월이다. 오월은 그들에게서 떠날 줄 모른다. 그해 오월이 있고 난 뒤부터 지금까지의 세월 모두가 오월이었다. 그들이 이 세상을 마치기 전엔 오월도 떠나지 않을 것이다. 오월은 이미 그들 가슴 속 일부, 아니 전부가 되어 버렸기 때문이다. 참으로 징글징글한 일이어라! (...)」

올해도 어김없이 5월이 왔다. 하필 대통령 선거 운동 기간과 겹쳐 온갖 사람들이 광주를 찾는다. 어떤 사람은 5.18 묘소 참배를 거절당하기도 했다. 그걸 두고 ‘속 좁은’ 광주 사람이라는 말을 내뱉는 이도 있다. 아무나 참배하게 해야 하지 않느냐는 논리다. 하지만 5월 광주를 겪지 않았기에 그런 말을 쉽게 내뱉는다.

나는 작년 현직 대통령이 ‘계엄질’을 하는 것에 놀라 몇 달을 혹독하게 앓았다. ‘계엄’이라는 말이 80년 5월의 기억을 몸에 다시 새겼기 때문이다.

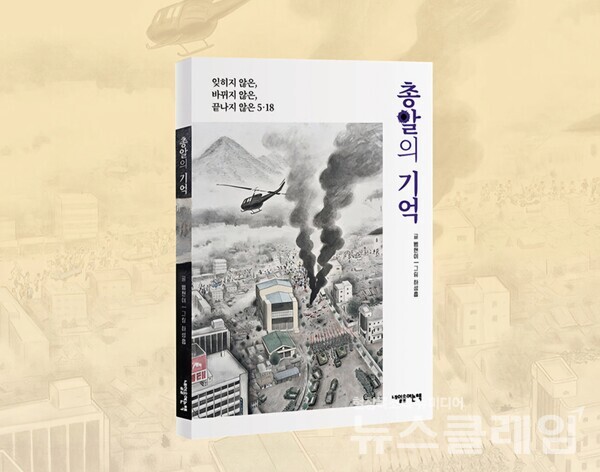

일 년 열두 달 모두 5월이어서 오월미술관을 운영하는 범현이 작가가 ‘총알의 기억’이라는 책을 펴냈다. 그 책에 그림을 그린 이는 하성흡 화백이고... 두 분 모두 아직 뵌 적이 없다. 범현이 작가는 글을 쓰고 그림도 그린다.

5월 세미나 때 간혹 광주에 가기도 하고, 5.18 재단에 일이 있을 때 광주에 가기도 하지만, 될 수 있으면 광주에 갈 일을 만들지 않기에 그렇다. 어떤 해엔 강연 때문에 대구, 포항, 밀양, 양산, 진영, 부산, 울산, 창원, 김해, 진해, 진주, 남해 등 경부선은 1 년에 스무 번도 넘게 오갔지만 호남선은 대여섯 번도 안 탔다. 고향 진도를 광주 거치지 않고 갈 수 있게 되자 더욱 광주를 찾지 않았다. 개인적으론, 무엇보다도 무등산을 보는 게 힘들었다.

하성흡 화백은 몇 해 전 서울 인사동에서 글과 수묵화와 사진으로 ‘임을 위한 행진곡, 윤상원’ 전을 해서 만날 뻔했지만, 내가 화랑을 찾았을 때 자리에 없어 만나지 못했다.

범현이 작가가 소설을 쓰고, 그 소설에 삽화를 그린 하성흡 화백 책 ‘총알의 기억(내일을여는책 펴냄)’을 읽는 내내 그날의 기억이 떠올라 손을 덜덜 떨어야 했다. 특히 통증이 심한 할아버지가 큰 자석 통인 MRI 검사 통속에 들어가 검사를 해야 하는데, 몸속에 박힌 총알이 자성이 있는지 어떤지 1980년 당시의 M16 총의 총알을 가지고 미리 실험을 해야 할 상황을 읽을 땐 주먹이 꽉 쥐어졌다.

다음으론 이경혜 소설가의 짧은 소설 ‘명령(바람의아이들 펴냄)’. 분량은 짧지만 이야기는 긴 여운을 남긴다. 당시 시위에 가담한 대학생이나 시민이 아닌 중학생의 이야기다.

헌책방에서 참고서를 사 가지고 나오는 중학생 기훈이를 몽둥이로 머리를 내려쳐 죽이고 마는 계엄군들. 이 대목에서 ‘계엄군’을 보는 순간 윤가 대통령의 ‘계엄’이 떠올라 몸서리쳤다. 지난해 연말의 계엄을 막은 건 80년 5월의 광주였다는 게 실감 났다. 80년 광주 체험이 없었다면 2024년 계엄을 못 막았을지 모른다.

소설에서 기훈으로 불리는 중학생은 동신중학생이었다. 동신중은 한강의 아버지 소설가 한승원 선생이 국어 교사를 하던 곳이다. 한강의 ‘소년이 온다’가 ‘작별하지 못한다’와 함께 노벨문학상 수상작의 주요한 대상이 되었다는 말을 듣는 순간 모든 상황이 눈앞에 그려졌다. 당시 동신중학생은 5.18 때 세 명이나 죽음을 맞아야 했다…