소보원 분리·공공기관 지정에 독립성 논쟁 확산

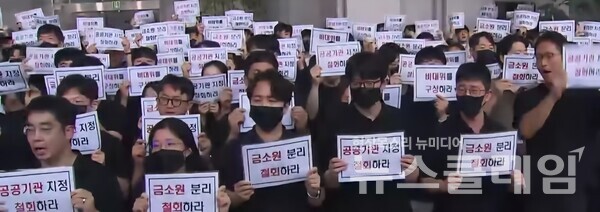

9일 서울 여의도 금융감독원 본원 로비가 검은 복장의 직원들로 가득찼다. “철회하라” 구호가 이어진 이날 현장에는 약 600명이 모였다. 전체 인원의 3분의 1에 해당하는 규모다. 정부·여당이 추진 중인 금융당국 조직 개편안에 대한 내부 반발이 임계점을 넘었다는 평가가 나온다. 정부안의 핵심은 내년 1월 금감원 내 금융소비자보호처를 분리해 ‘금융소비자보호원’으로 독립시키고, 금감원과 신설 기관 모두를 공공기관으로 지정하는 것이다.

이날 직원들은 소비자 보호 기능의 약화를 첫 우려로 제기했다. 민원 접수·분쟁 조정을 담당하는 라인이 검사·제재 부서와 분리되면, 불공정 징후 포착부터 조치까지 이어지는 정보 연계가 느슨해질 수 있다는 지적이다.

고강도 민원 업무의 특성상 분리 이후 인력 기피가 심화되고, 평가·보상 체계가 뒷받침되지 않으면 전문성 축적이 더뎌질 것이라는 현장 우려도 거세다.

분쟁조정 결정의 집행력과 시장 개입 수단을 어떻게 담보할지 역시 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

공공기관 지정 문제를 둘러싼 독립성 논란도 확산하고 있다. 예산·인사·경영평가가 정부 관리체계로 편입될 경우, 감독 판단의 자율성이 정치적 영향력에 노출될 수 있다는 주장이다.

통합금융감독 체제를 통해 확보해 온 전문성과 독립성이 후퇴할 수 있다는 지적과 함께, 2007년 공공기관 지정 후 2009년 해제된 전례가 재소환됐다.

현장에서는 “소비자 보호 강화를 명분으로 삼되, 실제로는 민원 처리 기관으로의 기능 축소가 우려된다”는 문제 제기가 이어졌다.

집회에서 직원들은 데이터 접근 권한, 합동 조사·공동 제재 프로토콜, 인력 교류의 범위와 속도 등 세부 설계가 법령과 시행령에 명시돼야 한다고 요구했다. 단순 분리만으로는 ‘전문화’가 구현될 수 없으며, 권한·정보·예산·인사의 정합적 설계 없이는 현장 처리 지연과 감독 공백을 초래할 수 있다는 경고다.

기관과 정치권의 대응은 신중 모드다. 이찬진 금감원장은 전날 내부 공지를 통해 국회 논의에 적극 임하겠다는 입장을 밝혔다. 정부·여당은 소비자 보호의 독립성과 투명성 제고를 개편 취지로 설명하고 있으나, 현장에서는 '전문화'의 실체를 입증할 구체적 로드맵 공개가 선행돼야 한다는 목소리가 높다.