[뉴스클레임] 중국 사람들이 발음할 수 있는 음절은 411개에 불과하다고 한다. 그래서 ‘사성(四聲)’까지 동원해서 숫자를 늘리고 있다. 그래도 1644개 음절이 고작이다.

반면- 1716년에 나온 ‘강희자전(康熙字典)’에는 한자의 숫자가 4만 7035자나 된다. 얼마 되지 않는 음절로 이 많은 한자를 읽으려니, 같은 발음에 뜻이 다른 말이 수백, 수천 개씩 쏟아지고 있다.

게다가 한자는 숫자가 계속 불어나고 있다. ‘탁구’인 ‘핑퐁’을 ‘乒乓’이라고 쓰는 식이다. 이를 ‘삥빵’이라고 읽는다. 그 바람에 현재는 그 숫자가 얼추 6만 자에 이르고 있다고 한다.

이 때문에 중국은 문맹률이 높고 근대화도 늦어지고 말았다. 중국 ‘근대문학의 아버지’로 존경받는 노신(魯迅)이 “한자가 망하지 않으면 중국은 반드시 망한다”고 개탄했을 정도다.

중국은 이에 따라 한자 폐지를 심각하게 검토했다.

신해혁명 무렵, ‘국음통일주비위원회(國音統一籌備委員會)’는 한자를 폐지할 경우, 어떤 문자를 사용해야 좋을지 논의했다.

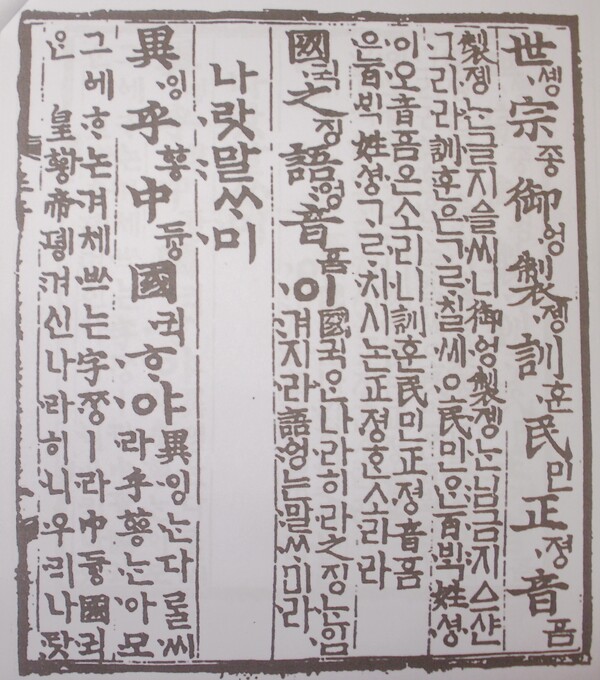

회의에 참석한 외국인 선교사 게일이 ‘한글’을 권유했다. 한글만큼 뛰어난 문자는 없기 때문이었다. 부정하기 어려운 사실이었다.

그렇다고 한글을 채용할 수는 없었다. 이른바 ‘중화의 자존심’이 가로막은 것이다. 더구나 한글은 ‘강제병합’으로 일본의 지배를 받는 ‘망국(亡國)의 문자’였다. 그 때문에 더욱 받아들일 수 없었다.

그런 결과 도입한 게 ‘주음부호(注音符號)’였다. 처음에는 주음자모(注音字母)라고 했다가 나중에 주음부호라고 했다. 하지만 주음부호도 불편한 것은 마찬가지였다.

이런 단점을 극복하겠다며 일부 지역에서는 ‘알파벳’을 사용하기도 했다. 중국 공산당이 연안(延安)으로 쫓겨갔던 시절의 ‘라틴화 운동’이었다.

공산당은 ‘라틴화 신(新) 문자’를 제정, 한자와 동등한 효력이 있다고 선언했다. 공문서에 한자와 병용해서 쓰도록 했다. ‘신문자 간부학교’를 설립해서 보급하기도 했다. 신문자를 모르는 중국인은 ‘신문맹(新文盲)’ 취급당하기도 했다.

그렇지만 알파벳 역시 성공할 수 없었다. 표준어인 ‘북경어’를 부정하고 지방 사투리에 적용했고, ‘사성’을 무시하고 만드는 바람에 사용하는 데 문제가 있었다. 무엇보다 ‘혁명의 주역’인 농민들이 싫어한 게 결정적이었다.

100년이 흐른 지금은 한글의 위상이 껑충 높아졌다. 대한민국의 국력이 켜지고 ‘K 문화’가 세계를 휩쓸면서 한글을 익히는 ‘파란 눈’의 서양 사람도 늘어나고 있다.

인도네시아에서는 시위대가 정부를 비판하는 글을 한글로 표기해서 소셜미디어를 통해 퍼뜨리고 있다는 소식이다. 한글을 ‘암호’처럼 쓰고 있다는 것이다. 한글을 읽을 줄 아는 사람이 많아졌다는 얘기였다. 주로 젊은층이라고 했다.

2009년 한글을 도입한 인도네시아의 소수민족 찌아찌아족은 덕분에 민족의 정체성을 보전할 수 있었다는 미국 뉴욕타임스의 보도도 있었다. 글이 없어서 말로 전했던 것을 기록할 수 있게 되었기 때문이라는 평가였다.

만약에, 중국이 그 당시에 한글을 도입했더라면 오늘날에는 최소한 동아시아 전체가 한글 사용권이 되었을지 모를 일이었다.