[뉴스클레임]

서른 해도 훨씬 넘는 세월 저쪽, 어떤 모임 뒤풀이 자리에서 한 여자 시인이 노래를 부르자 다들 젓가락으로 밥상을 두드리며 장단을 맞췄다. 근데 쉽게 장단이 맞춰지지 않았다. 노랫말이 애달프며 구슬프기 짝이 없고, 생각할 거리를 많이 담고 있는데다 곡조가 느릿느릿해서 그랬다.

간다/울지 마라 간다/흰 고개 검은 고개 목마른 고개 넘어/팍팍한 서울 길/몸 팔러 간다/언제야 돌아오리란/언제야 웃음으로 화안히/꽃피어 돌아오리란//댕기 풀 안쓰러운 약속도 없이 간다/울지 마라 간다/모질고 모진 세상에 살아도/분꽃이 잊힐까 밀 냄새가 잊힐까/사뭇사뭇 못 잊을 것을/꿈꾸다 눈물 젖어 돌아올 것을/밤이면 별빛 따라 돌아올 것을

김지하 시인의 시 ‘서울 길’이었다. 그때는 누가 시에 곡을 붙였는지 알지 못했다. 그냥 불렀다. 노래는 삽시간에 많은 문인들의 애창곡이 되었다. ‘몸 팔러 간다’를 ‘돈 벌러 간다’로 고쳐 부른

노랫말도 있었다.

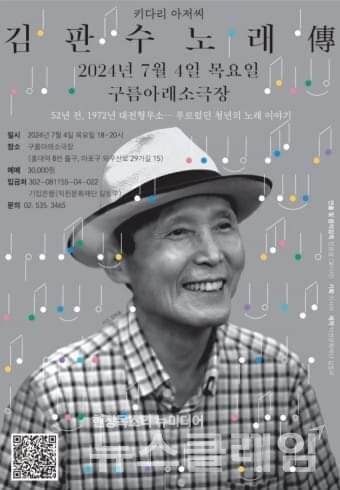

나중에 ‘서울 길’ 노래에 얽힌 이야기를 들었다. 지금 익천문화재단 길동무의 이사장을 맡고 계신 김판수 선생. 선생이 52 년 전인 1972년에 대전형무소에서 징역살이를 할 때 독학으로 작곡을 익히면서 친구 김지하 시인의 시에 곡을 붙이셨단다. 출옥할 때 필사 한 대중가요 노트에 당신이 작곡한 것도 몇 개 끼어 두었다.

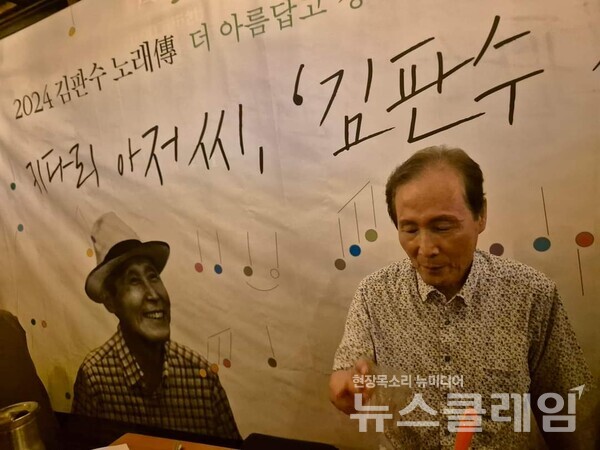

어제는 김판수 선생이 직접 노래를 부르는 자리였다. 민중가요 전설인 박치음 선생과 꽃다지의 노래도 좋았지만 수줍은 김판수 선생의 투박하고 소박한 노래를 직접 들어서 좋았다. 감옥에 있을 때 김지하 시인이 마산 결핵 병원에서 요양하고 있다는 소식을 듣고 안타까움에 ‘사랑의 빛’이라는 곡을 쓰셨다는 일화도 들려주셨다.

1960년대 말 김판수 선생은 공부하기 위해 영국에 갔다가 이런저런 올가미에 엮여 소위 ‘유럽간첩단 사건’의 ‘공범’으로 무려 5년간이나 징역살이를 해야 했다. ‘주범’으로 몰린 고향 선배 박노수 교수는 이내 곧 사형을 당했다.

40년쯤 지나 재심에서 무죄 판결을 받았지만 이미 사형 당한 박노수 교수는 어쩌란 말인가! 김판수 선생은 감옥에서도 일어 등을 익혀 도금 관계 해외 논문을 수없이 읽고 정리하여 출옥 뒤 도금 일을 하여 세계적인 도금 업체로 성장시켰다.

근데 그때의 정치, 사회적 상황도 절망스러웠는데 지금도 그렇다고 혀를 차신다. 50년이나 지난, 개명한 대한민국의 현실을 보면 안타깝다고 하셨다. 50년 전 노래 ‘도대체’가 현 시점에서도 통한다며 기가 막혀 하셨다. 소설가 조세희 선생이 그랬다지. ‘난장이가 쏘아 올린 작은 공’이 안 읽히는 세상을 꿈꾼다고... 역설적으로 김판수 선생의 ‘조용한 절규’ 같은 노래가 필요 없는 세상은 언제 올지…

지금은 도금 일보다는 ‘길동무’ 일에 더 전념하면서 해마다 배당을 받으면 이런저런 단체를 경제적으로 아낌없이 후원하신다. 그래서 당신 별칭이 미국의 소설가 진 웹스터의 소설에 나오는 키다리 아저씨와 비슷하다고 ‘키다리 아저씨’이다.

키다리 아저씨의 후원에는 작가들이 신간을 내면 여러 권을 사서 주변 사람들에게 나누어주는 일도 있다. 김판수 선생은 내 졸시를 베껴 쓰셨다 하고, 나를 다른 사람들에게 소개할 때 ‘고향 마을의 아우’ 같은 작가라고 하셨다. 이러한 것 모두 두고두고 나를 힘나게 한다. 내게도 역시 김판수 선생은 ‘키다리 아저씨’이다!

김판수 선생은 공과 사를 엄격히 구분하신다. 자기 분야에서 어느 정도 명성을 얻으면 자기 도취에 빠져 상대방은 안중에 없는 듯 기고만장하는 걸 싫어하신다. 시인 김ㅇㅇ, 소설가 이ㅇㅇ, 정치가 김ㅇㅇ을 두고 안타까워하시는 연유다. 그런 반면 한결같은 분은 아주 좋아하신다. 대학 때부터의 벗이었던 문학평론가 염무웅 선생과의 관계가 그렇다. 그래서 길동무도 공동이사장으로 함께 꾸려 가신다.