이천리 해파랑길 해파랑길24코스(2)

[뉴스클레임]

거리를 포기하면 소소한 즐거움을 얻는다. 걸어서 여행하면서 짧은 시간에 땀 흘리며 먼 거리를 걷고 나면 왠지 모르는 뿌듯함이 스멀스멀 찾아온다. 그러나 천천히 걸으면 많은 것이 눈에 들어온다.

후포항 뒤의 등기산에 오른 뒤 무엇이든 눈에 들어오는 대로 다가가 살피며 너무 많은 시간을 보냈다. 그 위의 작은 구조물 하나, 비석 하나 그냥 지나치지 않으니 그날 걸어야 할 길은 거의 그대로 남아 있는데 해는 중천을 넘어가고 있었다. 내려오는 길에 접어들어 초록빛 머금은 푸른 바다를 바라보며, 문득 떠오른 네 글자가 천자문에 있다는 滄海无邊 (창해무변)이었다.

无邊의 滄海를 가슴에 가득 채우며 바닷가 길을 걸어 북쪽 모퉁이를 지나 후포리에서 거일리로 접어들었다. 가파르고 척박한 산을 깎고 파내어 닦은 2km 남짓한 길이다. ‘거일2리 울진 대게 원산지마을’이라는 글씨가 새겨진 둥근 자연석 돌비석을 지나고 바닷가 산 아래 집들이 길게 이어지기 시작했다. 파 한뿌리 심을 땅 없는 산비탈 아래의 마을이었다.

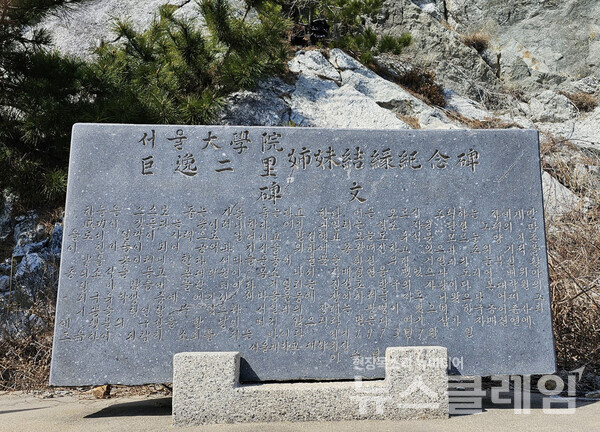

화강암 좌대 위에 가로로 긴 직사각형 대리석이 앉은 비석이 눈에 들어왔다. ‘서울대학원 거일2리 자매결연기념비’였다. 1973년 7월 세워진 비석인데 형식이 독특하다. 비석 제목은 모두 한문이었는데 왼쪽에서 오른쪽으로 가로쓰기였고, 작은 글씨의 비문은 한글 가로쓰기였다. 마지막에 ‘서울대학교 대학원장 이숭녕’이라는 직함과 성명 역시 한글이었다.

1974년부터 새마을운동이 본격적으로 추진되었으니 아마도 거일2리가 새마을운동이 추구하는 바를 이미 실행에 옮겼기에 이러한 자매결연이 이루어진 듯했다. 50여 년 전 이곳 울진 남쪽 끝의 바닷가 마을은 산 넘고 물 건너야 겨울 닿을 수 있는 멀고 먼 마을이었다. 현대국어학의 개척자로 평가되고 있는 이숭녕 박사가 50년 전 쓴 비문을 꼼꼼하게 읽었다.

‘하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 한다. 이는 오로지 노력하는 자에게만 성공이 깃든다는 뜻이려니 한다. 여기 거일리는 경로, 자율, 단결, 노력의 마을로서 일찍이 자력으로 일어서고 발전했고, 오늘도 휴식을 모르는 양 기존이 한마음이 되어 공익과 치산을 위하여 용왕매진하고 있으니 소위 기적을 낳을 곳이려니 한다. 새마을운동이 불꽃을 튀길 무렵 거일리의 눈부신 활동의 소식을 듣고 본 대학원이 몸소 나서 자매결연을 맺었으나 도리어 배워야 할 바 많음에 놀란 터이다. 거일리는 진실로 한국의 자랑이다. 본 대학원의 외국 유학생 중에 여기서 새마을운동에 참여하려는 자도 나왔으니 어찌 그 기쁨을 형언할 수 있으랴. 거일리의 장래는 광명이 있으며 한국 농어촌 사회에 횃불의 구실을 할 날이 머지않으리라 믿는다. 여기 삼가 자매결연에 즈음하여 외람히 소회를 밝히는 바이다.

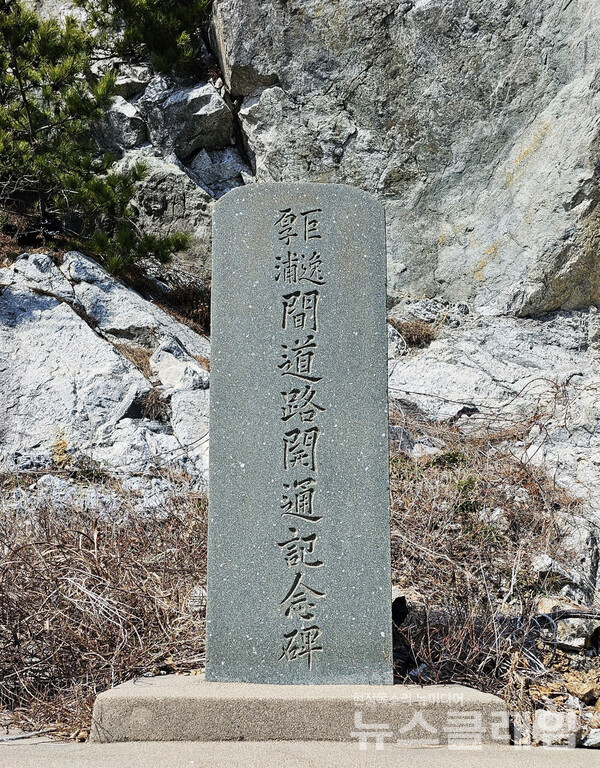

비석 사진을 찍고 잘 보이지 않는 글씨를 찾아 읽는 동안 아내는 바다 가까이에 흩어져 있는 바위들을 관찰하고 있었다. 더러는 드러나고 더러는 물에 잠겨 있었다. 비문을 다 읽고 내용을 간단히 알려주고 다시 길을 나섰는데 비석이 하나 더 눈에 들어왔다. 이 비석은 바위 아래 아무렇지도 않게 세워져 있었다. 돌의 재질도 얼핏 시멘트로 만든 듯 보일 정도였는데 글씨는 전혀 상하지 않았다. ‘거일 후포 간 도로개통기념비’였다.

깊이 생각하지 않고 가볍게 넘길 수도 있는 이 비석의 내력을 찾아본 후에 앞서 읽었던 자매결연비석을 이해할 수 있었다. 이 비석이 있는 거일2리에서 후포리까지는 2km 남짓한 바닷가 길을 통해 편리하게 오갈 수 있다. 이 길이 개통된 이후의 일이다. 그 이전에는 바다를 내려다보고 있는 산 뒤편의 골짜기를 걷고 고개를 넘고 또 넘어야 했다.

1960년대에 접어들며 동력선이 들어오면서 거일2리에 이 배들을 정박할 수 있는 시설이 없어 후포항에 배를 댈 수밖에 없었다. 그러니 뱃일은 후포항에서 시작하고 끝날 수밖에 없어 거일2리에서 후포항까지 오고 가기가 매우 어려웠던 시절이었다. 대게잡이로 꽤 높은 수입이 있었지만 거일2리는 평해읍에서도, 후포리에서도 들어오고 나가기 힘든 오지였다.

사람들은 산을 넘어 다니는 대신 바닷가에 평지에 길을 놓기로 했다. 1962년의 결정이었다. 돈이 부족하니 마을에서 운영하던 ‘미역짬’을 팔아 보태 공사를 시작했는데, 개인 소유의 산이 길을 가로막았다. 경상북도에 도움을 요청해 ‘토지수용’ 절차를 밟고, 시멘트를 지원받아 도로공사는 시작하고 2년만인 1964년에 끝났다.

당시 주민들이 매각한 미역짬은 이 마을 앞바다에 있던 바위 군락지로 자연산 미역을 채취하던 곳이었다. 마을 주민들은 10월이면 이 바위들을 문질러 닦아 미역 포자들이 쉽게 달라붙도록 했고 이듬해 4월이면 실하게 자란 미역을 채취했다. 말하자면 미역짬은 이곳 주민들의 논이고 밭이었다.

‘하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다’, ‘잘살아 보세’, ‘자주, 자조, 자립, 협동’ 등 새마을운동이 추구하며 실천하고자 했던 가치를 거일2리 주민들은 이미 10년이나 앞서 실천하고 있었다. 거일2리 바닷가 마을 입구에 아무렇지도 않게 서 있는 두 비석을 보고 그 내력을 찾아 읽으며 또 쉬었다. 사람들이 살기 편한 대처로 떠나고, 대문에 채워진 자물쇠의 녹물 흘러내린 자국이 진한 빈집이 많이 보였다. 50년 전의 생동감도 함께 떠났다.

글쓴이 오근식=1958년에 태어나 철도청 공무원, 인제대학교백병원 그리고 건국대학교병원에서 일했다. 2019년 2월 정년퇴직하고, 제주 올레, 고창과 통영의 길과 섬을 걸었다. 이후 해파랑길 750km를 걷기 여행을 마치고 현재는 1,470km의 남파랑길을 걷고 있다.