해파랑길39코스

[뉴스클레임]

해파랑길39코스는 강릉항 남쪽의 강릉남대천을 건너는 솔바람다리에서 시작해 해변을 걷다가 경포호를 한 바퀴 돌아 나와 사천진항 북쪽 사천진공원까지 15.8km의 길이다. 바다와 호숫가의 잘 정비된 산책로를 이은, 비교적 쉬운 길이다.

기온이 연일 30도를 넘나들기 시작해 조금이라도 더 걸어야 하지만 일단 멈추고 선교장을 찾아갔다. 옛날 경포호의 둘레가 12km를 넘나들던 시절에는 배를 타고 건너던 배다리마을, 선교리(船橋里)가 있었다. 여기서 선교장이란 이름이 유래했다 한다. 당시에는 선교장 입구의 정자인 활래정 앞에 나루터가 있었다고 한다. 자연적인 퇴적과 일제강점기 간척사업의 결과 현재의 경포호 둘레는 약 4km로 줄었다.

‘장’이라는 이름을 가진 집을 생각해보면 백범 김구의 경교장, 우남 이승만의 이화장 정도가 떠오르는데, 규모와 아름다움으로 본다면 단연 선교장이 으뜸이다. 효령대군 (세종대왕의 형)의 후손인 이내번이 1700년대 초에 터를 잡은 뒤 가세가 나날이 커져 강릉 일대는 물론 남으로 동해와 삼척, 북으로 양양과 속초에 이르기까지 많은 농지를 경영하였다고 한다.

행랑채의 방만 20개이고, 30여 명이 머물 수 있는 작은 사랑채와 3개의 방을 가진 큰 사랑채만 해도 130명 이상이 머물 수 있는 큰 집이다. 여기에 안채와 별채, 기타 부속 건물이 끝없이 나타난다. 말 그대로 대갓집이다.

대갓집 방문은 월하문(月下門)에서 시작한다. 매표소에서 저 안쪽의 선교장으로 걸어 들어가면 놓치기 쉬우니 관람권을 샀다면 연못 오른쪽 끝의 소박한 문을 찾아간다. 월하문은 아무런 장식이 없고 늘 열려 있다. 밖에서 바라보면 기둥 좌우에 주련이 있고 처마 아래 합죽선 종이 모양의 현판에 月下門 (월하문)이 새겨져 있다. 오른쪽 기둥의 주련은 鳥宿池邊樹(조숙지변수), 왼쪽 주련은 僧敲月下門(월하승고문)이다. ‘새는 못가의 나무에서 잠들었고, 스님은 달빛 아래 문을 두드린다’라는 당 시대 시인 가도(賈島)의 시 중 두 구절이다. 누구든 한밤중이라도 괘념치 말고 들어오라는 뜻이다. 주인의 뜻이 이러하니 이 지역을 오가는 수많은 과객이 선교장에서 묵었다.

그 흔적이 월하문에서 바로 보이는 활래정에 남았다. 작지 않은 연못 동쪽에 자리 잡은 활래정은 마치 연못에 발을 담그듯 연못 위로 돌출되어 있다. 연잎이 푸르름을 더하고 연꽃향이 흐르는 여름 그 마루에 앉으면 연못 위에 떠 있는 듯해 누구라도 시 한 수 짓지 않을 수 없고 붓 당겨 글씨 한 점 쓰지 않을 수 없을 듯하다. 처마 아래에는 조선말부터 일제강점기까지 우리나라 서예의 맥을 이은 성당 김돈희, 해강 김규진, 성재 김태석 등의 서예가들이 남긴 현판이 빼곡하고, 많은 문인의 시 역시 끝없이 나타난다. 활래정이라는 이름은 조선 시대 유학자들이 가장 흠모하며 따랐던 주자의 시 ‘관서유감’ 마지막 구절, ‘샘이 있어 맑은 물이 흘러오기 때문(위유원두활수래; 爲有源頭活水來)’에서 가져왔다.

선교장 대문 앞에 서면 문 위에 높이 걸린 글씨 ‘仙嶠幽居 (선교유거)’가 먼저 보인다. 1800년대 말 평양에서 '당대의 명필'로 추앙받던 서예가 소남 이희수(小南 李喜秀)의 글씨다. 일제강점기의 서예가 해강 김규진이 그의 조카다. 소남은 노년기에 삼척으로 이주했다.

대문을 들어서면 마당을 가운데 두고 큰 사랑채인 열화당, 작은 사랑채, 행랑채 등이 자리 잡고 있다. 이곳이 많은 시인과 묵객이 융숭한 대접을 받으며 묵었던 곳이다. 큰 사랑채의 이름인 열화당에는 ‘친인척들이 정다운 이야기 즐겨 나눈다’라는 의미가 담겨 있는데, 도연명의 시 귀거래사 중 悅親戚之情話 (열친척지정화)에서 가져왔다. 1815년(순조 15)에 오은처사 이후(李厚)가 건립한 열화당은 선교장의 주인과 방문객들이 세상사와 학문을 논하던 담론의 장소였다. 열화당 아래 얼핏 보아도 전통 양식과는 다른 테라스가 설치되어 있는데, 조선 말기 러시아식 건물로 러시아공사관에서 선물한 것이라 한다.

누구든 마다하지 않고 숙식을 제공하니 이곳은 늘 많은 사람이 드나들었다. 때로는 염치불구하고 특별히 하는 일 없이 지나치리만큼 오래 머무는 사람들도 있었다. 이들에게도 차별 없이 식사와 잠자리를 내어 주었지만, 반찬 또는 국의 위치가 있어야 할 곳에 있지 않은 반상을 받은 이들은 식사 후 조용히 짐을 꾸려 떠났다. 얼굴 마주하지 않고 ‘그만 떠나주십사’ 하는 뜻을 전하는 방식이었다고 한다.

사랑채와 별채 밖에도 많은 건물이 있다. 그 중 ‘동진학교 터’라는 설명이 붙은 건물이 있다. 본래는 창고였으나 이를 개조해 1908년 신학문을 가르치는 ‘동진학교’를 설립해 운영했다. 백범 김구, 이시형 등의 지원을 받아 설립했고, 여운형이 학생들에게 영어를 가르치기도 했지만, 후에 일제에 의해 폐교되었다.

집 뒤에 울타리처럼 서 있는 숲으로 올라가면 소나무 숲 산책도 가능하다지만 6월 중순을 넘어가는 시절의 더위 때문에 산책은 포기하고 잠시 찻집에 들어가 땀을 식혔다. 어느새 지쳐 다른 곳을 더 볼 엄두를 내지는 못했지만, 박물관까지 지나칠 수는 없었다.

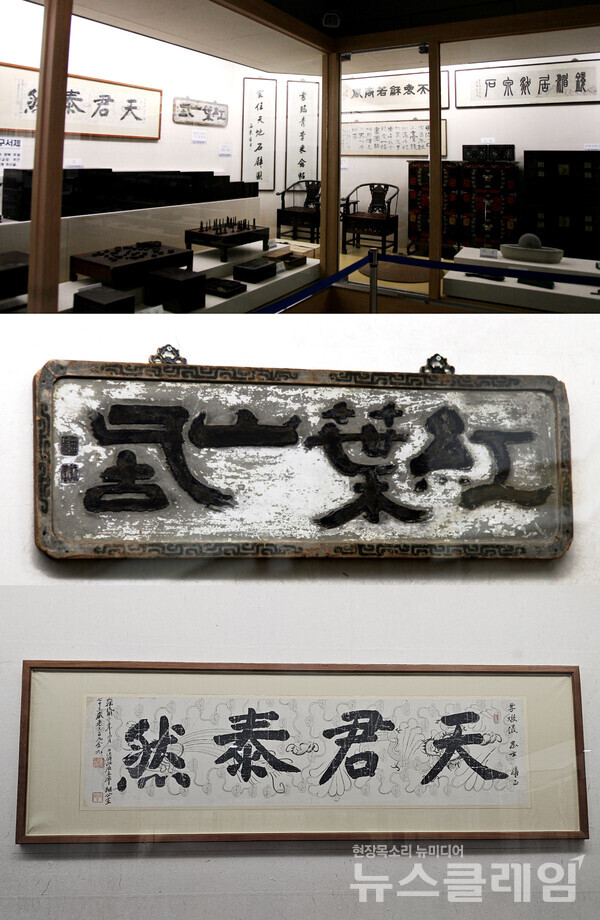

과거의 생활용품부터 서예작품까지 선교장의 모습을 보여주고 있었다. 이중 추사 김정희가 서른 살 전후에 금강산 유람을 마치고 집으로 돌아가는 길에 선교장에 들러 남겼다는 글씨 ‘紅葉山居(홍엽산거)’가 보였다. 특히, 마지막 글씨 居(거)를 보며 추사답다는 생각을 했다. 흥선대원군은 ‘해동거사’라는 호를 작품에 남겼고, 백범 김구 역시 글씨를 남겼다.

두 번째 방문이었지만 여전히 몇 번은 더 와야 할 듯한 곳이다. 얼마 전 방송된 여성국극을 주제로 한 드라마를 보다가 문득 선교장에 한 번 더 가보고 싶다는 생각을 했다. 경포대가 보이지 않아도 아쉽지 않은 아늑한 풍경이 아른거린다.

글쓴이 오근식=1958년에 태어나 철도청 공무원, 인제대학교백병원 그리고 건국대학교병원에서 일했다. 2019년 2월 정년퇴직하고, 제주 올레, 고창과 통영의 길과 섬을 걸었다. 이후 해파랑길 750km를 걷기 여행을 마치고 현재는 1,470km의 남파랑길을 걷고 있다.