취득원가 기준 규정으로 35조원 삼성전자 주식 특혜 유지

[뉴스클레임]

삼성생명의 삼성전자 주식 과다보유 문제를 해결하기 위한 보험업법 개정안(일명 삼성생명법)이 10년 넘게 국회에서 표류하고 있는 가운데, 그 배경에 위헌적 보험업감독규정이 있다는 지적이 제기됐다.

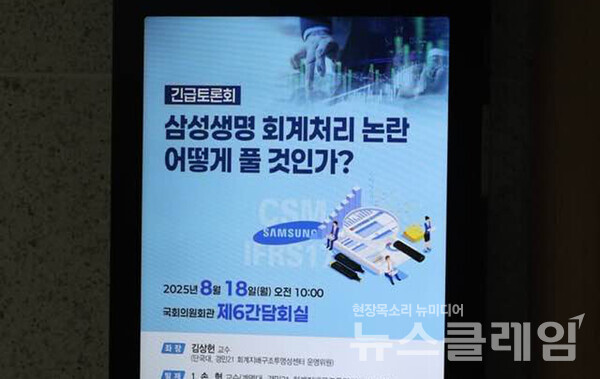

지난 18일 국회 긴급토론회에서 김성영 전 국회의원 보좌관은 "현행 보험업감독규정 별표11은 상위법령의 위임규정 없이 취득원가 기준을 규정한 위헌적이고 불법적인 규정"이라고 강조했다.

■ 위헌적 보험업감독규정의 실체

문제는 보험업감독규정에서 계열사 주식 보유한도를 계산할 때 취득원가를 기준으로 한다고 규정한 것이다. 삼성생명이 1990년대 5444억원에 취득한 삼성전자 주식이 현재 35조원 가치로 증가했지만, 취득원가 기준으로는 총자산의 3% 한도를 지키고 있다는 논리다.

김 전 보좌관은 "헌법 제75조와 행정규제기본법 제4조에 따르면 하위 규정은 상위법령의 구체적 위임 범위 내에서만 규정할 수 있는데, 보험업법과 시행령 어디에도 취득원가 기준에 대한 위임규정이 없다"고 지적했다.

■ 다른 금융업권은 모두 시가 적용

더욱 문제가 되는 것은 다른 금융업권은 모두 시가를 기준으로 자산운용 비율을 규제한다는 점이다. 은행은 유가증권을 자기자본의 100% 범위에서 보유할 때 장부가액(공정가액) 기준을 적용하고, 저축은행도 주식을 자기자본의 50% 범위에서 보유할 때 장부가액 기준이다.

김 전 보좌관이 제시한 자료에 따르면 2022년 6월 기준 삼성생명은 일반계정 총자산 238조3777억원 중 운용한도금액이 7조1513억원인데, 취득원가 기준 운용금액은 5조7664억원이지만 시가 기준으로는 34조7956억원에 달한다.

삼성화재도 마찬가지로 일반계정 총자산 76조6410억원 중 취득원가 기준 2794억원을 보유하고 있지만 시가로는 5조1995억원에 이른다.

■ 삼성만을 위한 특혜 규정의 배경

토론회에서는 취득원가 기준이 삼성생명을 위한 특혜 규정이라는 점이 지적됐다. IMF 자금인출 의향서에 따라 2000년대 초반 다른 모든 금융기관이 시가회계주의를 도입했지만, 삼성생명이 삼성전자 주식을 매각해야 하는 상황을 피하기 위해 보험업권만 취득원가 기준을 유지했다는 것이다.

김 전 보좌관은 "실제로 그 당시에 한도 초과하는 기업이 있는데 그 규제를 하면서 한도 초과한 회사가 매각을 해야하는 상황이 발생하고, 그 부담을 완화하는 차원에서 취득원가 기준을 유지했다"는 당시 재정경제부 관계자의 증언을 인용했다.

■ 금융위원회의 무책임한 대응

금융위원회는 국정감사에서 "상위법령의 위임규정 없는 하위규정은 포괄위임 금지원칙에 어긋난다"는 사실을 인정하면서도 "논의가 필요한 부분은 국회 논의 과정 등에서 결정할 필요"라며 책임을 입법부에 떠넘겼다.

금융위는 "2003년 보험업법 전면 개정시 시행령에서 규정한 운용규제 내용을 법률로 이관하면서 위임근거가 불명확해진 부분이 있다"고 인정했지만, 구체적인 개선방안은 제시하지 않았다.

■ 주식 처분 방안과 예외규정 논란

김 전 보좌관은 삼성생명법이 통과될 경우의 주식 처분 방안을 제시했다. 의결권이 없는 5.15% 지분은 삼성전자가 자사주로 매입 후 소각하고, 나머지 3.36%는 삼성물산이 매입하는 것이다.

삼성물산의 매입 재원은 보유 중인 삼성바이오로직스 주식 일부 매각으로 조달한다는 계획이다. 현재 삼성바이오로직스 지분 43.06%를 보유하고 있어 상당한 규모의 재원 조달이 가능하다는 분석이다.

■ 하지만 이를 위해서는 자본시장법에서 예외규정을 만들어 삼성전자의 삼성생명 자사주 매입을 허용해야 한다는 조건이 붙는다.

■ 국회의 의지 부족

그러나 19대부터 22대 국회까지 매번 발의된 삼성생명법은 번번이 무산됐다. 현재도 차규근 의원 등이 보험업법 일부 개정법률안을 발의한 상태지만 통과 전망은 불투명하다.

박현용 참여연대 변호사는 "국회는 보험사 자산운용비율 관련 자산평가 방식의 왜곡을 바로잡기 위해 여러 차례 개정안을 상정했지만 10년이 훌쩍 넘긴 오늘날까지 어떠한 결과도 도출하지 못했다"며 "더 이상 삼성 측의 공포 마케팅에 휘둘려서는 안 된다"고 강조했다.

전문가들은 위법·위헌적인 보험업감독규정을 폐지하고 보험업법에 명확히 평가기준을 공정가액으로 변경해야 한다고 입을 모았다. 삼성전자의 삼성생명에 대한 자사주 매입을 허용하는 예외규정 신설은 도리어 삼성 특혜의 연장선이라는 비판도 제기됐다.